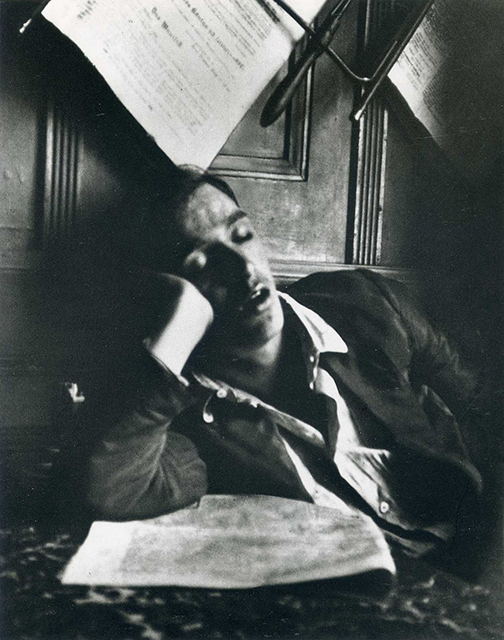

André Kertesz, Garçon endormi, Budapest, 1912.

Le léger flou dans lequel repose ce jeune homme n’est pas sans analogie avec les franges incertaines du sommeil où les rêves se mêlent aux bruits ambiants et aux échos d’une lecture suspendue.

À l’inverse, par leur netteté, la cloison à l’arrière-plan et les journaux qui y sont accrochés viennent nous rappeler que le monde et les événements ne dorment jamais.

Ce renversement, qui fait entrer l’époque (représentée ici par le décor mural et les actualités) comme par effraction dans le champ de l’acuité photographique au détriment de l’individu dilué dans les songes, ce renversement (ou ce lapsus technique du photographe) prend une signification lourde de menaces en 1912, à l’approche de la Première Guerre mondiale.

On peut y voir un dispositif rhétorique par lequel André Kertesz, consciemment ou non, dispose son sujet sur deux plans de perception qui ne coïncident jamais tout à fait l’un avec l’autre, à savoir une partie centrale mais floue (le garçon endormi) et une autre partie nette mais périphérique (les journaux sur le mur du fond). Notre regard se laisse prendre entre ces deux polarités et passe de l’une à l’autre, accommodant alternativement sur l’une et sur l’autre pour tenter de les réconcilier dans un même mouvement de compréhension.

Il arrive que le regard du photographe soit attiré par quelque accident qui rompt l’homogénéité du paysage : un pan de mur au milieu d’un champ, un arrêt de bus dans une zone qu paraît désertique, une excavation dans le sol, un édifice dépassant au milieu d’une vaste forêt, un monticule recouvert d’une bâche, etc. etc.

Le protocole de prise de vue adopté dans ce cas est le plus souvent assez simple : cette chose dans le paysage est photographiée frontalement et occupe le centre du cadre. Les critères qui rendent une telle photographie intéressante ne sont pas toujours faciles à identifier précisément. Ils peuvent être de plusieurs ordres – documentaire, anecdotique, plastique – et varient selon l’objet photographié et sa situation sur le terrain, selon les subtilités du cadrage et du développement de la photo, ou selon la place qu’occupe l’image dans une série.

Mais, avant tout, cette chose, ainsi isolée par le photographe et projetée au centre de mon attention, il me semble la voir se charger d’un surcroit de présence et commencer à vivre d’une vie propre, avec peut-être une façon plus dense de se tasser sur elle-même, plus obscure de s’enchevêtrer, plus nerveuse de se dresser, plus lourde de reposer ou plus mystérieuse de s’enfoncer dans le sol,… bref, elle se charge d’un genre de beauté plus inquiétante de ne devoir sa raison d’être qu’à elle-même, une beauté à la fois concentrée et surgissante, dans un paysage qui a perdu sa transversalité et qui ne conduit plus nulle-part ailleurs qu’au centre de l’image. L’objet photographié se trouve ainsi comme subtilement extrait de son histoire et de la transitivité des usages qui ont pu expliquer sa présence en ces lieux ; il se présente à nous usé, marqué de cicatrices désormais indéchiffrables, et comme nimbé d’une nécessité qui n’appartient plus qu’à lui et qui l’apparenterait à un monument ou à une sculpture, le paysage alentour lui servant d’écrin ou de socle.

Pour prolonger cette réflexion, on peut par exemple regarder les travaux d’Éric Guglielmi et d’Émilie Vialet, deux photographes de paysage, aux démarches par ailleurs très différentes l’une de l’autre.

Je ne suis pas photographe, mais voudrais être déclencheur d’images. Je ne suis pas écrivain, mais voudrais être poseur de mots.

Des images photographiques, non seulement pour ce qu’elles montrent, mais pour ce qu’elles évoquent dans l’esprit de qui les regarde. Des mots, non seulement pour ce qu’ils disent, mais pour ce qu’ils montrent d’eux-mêmes une fois posés là et qu’ils se refusent à passer.

Alberto Giacometti à la galerie Maeght, Paris, 1961, par Henri Cartier-Bresson.

Les « défauts » de ce cliché – absence de netteté, flou de bougé, cadrage penché – concourent à renforcer le dynamisme et le sens général de la scène, se moquant bien des conventions techniques d’une photo « réussie ». En effet, tout se conjugue dans cette composition pour donner l’idée du mouvement et faire circuler la vie entre les différents personnages :

– Avec sa jambe arrière coupée par le cadre, la sculpture de L’Homme qui marche semble être entrée à l’instant-même dans le champ de l’objectif, comme si elle était douée d’un mouvement propre.

– Tout tremble un peu et le flou de bougé où s’estompe la silhouette du sculpteur semble transmettre un principe de déplacement aux objets inertes qui l’entourent.

– Le cadrage, qui fait pencher toute la scène vers l’angle inférieur à droite, accentue l’impression générale de mouvement en paraissant précipiter la marche des personnages le long de cette pente.

– Le léger déséquilibre du cadrage et l’approximation de la mise au point laissent deviner la mobilité du photographe lui-même, la position d’équilibre instable où il se trouve et l’urgence où il est de saisir cette vision avant qu’elle s’évanouisse.

Cet apparent négligé dans les réglages de prise de vue, est l’indice de la non-préméditation de son auteur et de l’instantanéité du geste de capture. Loin d’affaiblir l’image, ces imprécisions font d’autant mieux ressortir l’évidence icônique de l’idée saisie par le photographe au moment où elle lui apparaît : ce parallèlisme – qui va jusqu’au mimétisme – entre les deux silhouettes, de Giacometti et de L’Homme qui marche.

Lorsque j’ai voulu prendre cette photo d’une Vierge à l’enfant, au Louvre, les reflets d’une lumière parasite sont venus s’interposer entre le bas-relief (placé derrière une vitre) et mon objectif.

Il m’a semblé que cette rencontre inopinée de deux réalités hétérogènes pouvait participer de l’atmosphère générale de l’image, faite de tendresse, de protection, d’inquiétude et peut-être même du sentiment d’une menace imminente que matérialisent justement ces lumières accidentelles.

Le portrait de ce Christ enfant, quant à lui, est marqué par tout un réseau de fines craquelures, autre sorte de parasite.

Dans la salle du musée, avec l’éloignement que nous impose le dispositif de sécurité mis en place autour de l’œuvre, ces dégradations du pigment passent pour ainsi dire inaperçues et n’entrent pas (ou éventuellement par le biais d’une préoccupation historique et technique) dans la lecture et la compréhension de la figure telle que représentée par l’artiste.

Mais, l’image photographique, en restituant chaque détail avec une impitoyable précision, a parfois le pouvoir de faire apparaître un aspect inaperçu de l’objet photographié et de transformer celui-ci en une métaphore (en discours) ; elle a le pouvoir, ici, de transporter deux réalités étrangères l’une à l’autre (la représentation du Christ et les craquelures) sur un même plan de surreprésentation pour nous les faire apparaitre comme incorporées l’une à l’autre dans un oxymore visuel : un visage d’enfant craquelé par le temps. L’image photographique exerce ici une transubstanciation de l’objet qu’elle représente, en faisant d’un phénomène de vieillissement purement physique un élément de compréhension esthétique d’une entité nouvelle en apparence contradictoire ou impossible : un enfant sans âge ; un enfant que l’on reconnaitrait immédiatement et indéniablement comme portant toutes les qualités de l’enfance, mais marqué par le passage du temps ; un enfant qui aurait traversé les siècles et dont le regard, perdu vers un hors-champ inatteignable (ou peut-être tourné vers l’intérieur, dans une posture en quelque sorte pré-natale), semble en savoir bien plus long que ce que son apparence d’enfant laisserait supposer.

Et comment ne pas se sentir perdu dans une forêt de forets ? En un mot et une image, voici un rébus qui, dans la jungle des annonces publicitaires, nous propose un raccourci (sémantique) parfait !

Sans avoir l’air d’y toucher, cette économie de moyens stylistiques voudrait-elle également se faire passer pour la métaphore d’une économie dans le porte-monnaie des consommateurs ?

Il a suffi d’un simple intervalle pour unir ce triangle et ce filet horizontal dans une même idée : la maison. On peut décomposer de la façon suivante l’analogie qui en découle :

– le triangle = le toit ;

– l’intervalle = l’espace d’habitation ;

– le filet noir = les fondations (ou la dalle).

Cet intervalle, par une remarquable économie graphique opérant par soustraction, invite à se représenter l’habitation comme un espace vierge entre des fondations et un toit ; un espace non déterminé, non marqué, ouvert aux projets et à l’inspiration de chacun.

À ce propos, il me revient en mémoire un précepte, tiré des Mille et une nuits, selon lequel, lorsqu’on prend son repas, le volume de l’estomac devrait être occupé de la façon suivante : un tiers par les aliments solides, un autre tiers par la boisson, et le dernier tiers laissé vide afin que l’esprit puisse s’y loger.

À noter, l’entrecroisement des couleurs et des registres sémantiques :

– En vert : le mot « inspiration » et le triangle. Le toit de la maison devient flèche, élévation, dimension spirituelle : les idées, le projet ?

– En noir : le nom Leroy-Merlin et le filet horizontal. Les fondations, dans leur dimension éminemment terrestre, deviennent socle, base, support : les matériaux et les outils ?

L’entreprise Leroy-Merlin prétend sans doute apporter tout cela à la fois, en contribuant aux projets (aménagement | décoration | tendances) et en fournissant le matériel pour les réaliser… laissant le soin à chaque consommateur d’habiter son « espace » comme il l’entend.

De telles variantes d’un logo permettent aussi d’en percevoir mieux la polysémie. Ici, ce triangle simplissime peut, par sa simplicité-même, endosser différentes symbolisations : toit de maison, flèche ascendante, tas de matériau brut (sable ou ciment), mais aussi… allons, cette silhouette triangulaire non équilatérale, à elle seule, est-ce qu’elle ne vous rappelle aucune grande construction inspirante ? Je n’en dis pas plus…

Au moment de prendre une photo, je m’efforce de concentrer dans un minuscule geste le plus grand nombre de décisions possible (choix du sujet, du point de vue, du cadrage, de la profondeur de champ, de la vitesse d’obturation, etc.). Mais… je ne suis pas dupe. Je sens bien qu’une part difficilement mesurable m’échappe et se passe à un niveau inconscient (mon inconscient, bien sûr, mais aussi celui qui résulte de la confrontation avec une réalité trop pleine pour être pensée dans sa totalité).

Or, la prise de vue est-elle jamais autre chose qu’un amalgame fortuit entre ce que je vois et ce que je ne peux voir, qui, en un instant, prend possession de chaque pixel de l’image ?

La difficulté, tout en gardant la main sur les réglages de l’appareil, est de savoir accueillir cet aveuglement partiel, cet impensé, et d’accepter – en laissant une part à l’improvisation, voire à l’impréparation – qu’il occupe d’avance une place non assignable dans la photographie en train de se faire.

Pourtant, à bien regarder, il n’est pas d’image, aussi banale soit-elle, qui ne paraisse revêtue d’une forme de nécessité, ou plutôt de fatalité – la fatalité d’une chose figée à jamais dans ses moindres détails – et qui ne provoque une secrète sidération.

Il n’est pas trop difficile de photographier les gens lorsqu’on se promène sur le front de mer d’une ville de la côte normande. Y flâner avec un appareil photo à la main est chose courante et ne surprend personne. Déambuler lentement ou rester à la même place en regardant passer les promeneurs, n’éveille aucune suspicion. On fait soi-même partie du paysage : le ciel, la mer, la plage et cette promenade bordée d’immeubles, comme un vaste balcon citadin donnant sur l’horizon, dans cet espace ouvert, on se sent en sécurité au giron d’une citoyenneté joyeuse, mélangée, familière, détendue et bon enfant. Tout, dans l’atmosphère, semble sourire doucement, et l’acte de photographier peut être perçu comme la confirmation du plaisir partagé qui flotte dans l’air. En photographiant les autres, c’est presque comme si on se photographiait soi-même.

© Carré-Benoit, pour les textes.

© Tous droits réservés, pour les images.